記事の概要

この記事では、応用情報技術者試験の概要・難易度・勉強方法・対策について取り上げます。

応用情報技術者試験とはどんな試験なのか?

応用情報技術者試験の概略

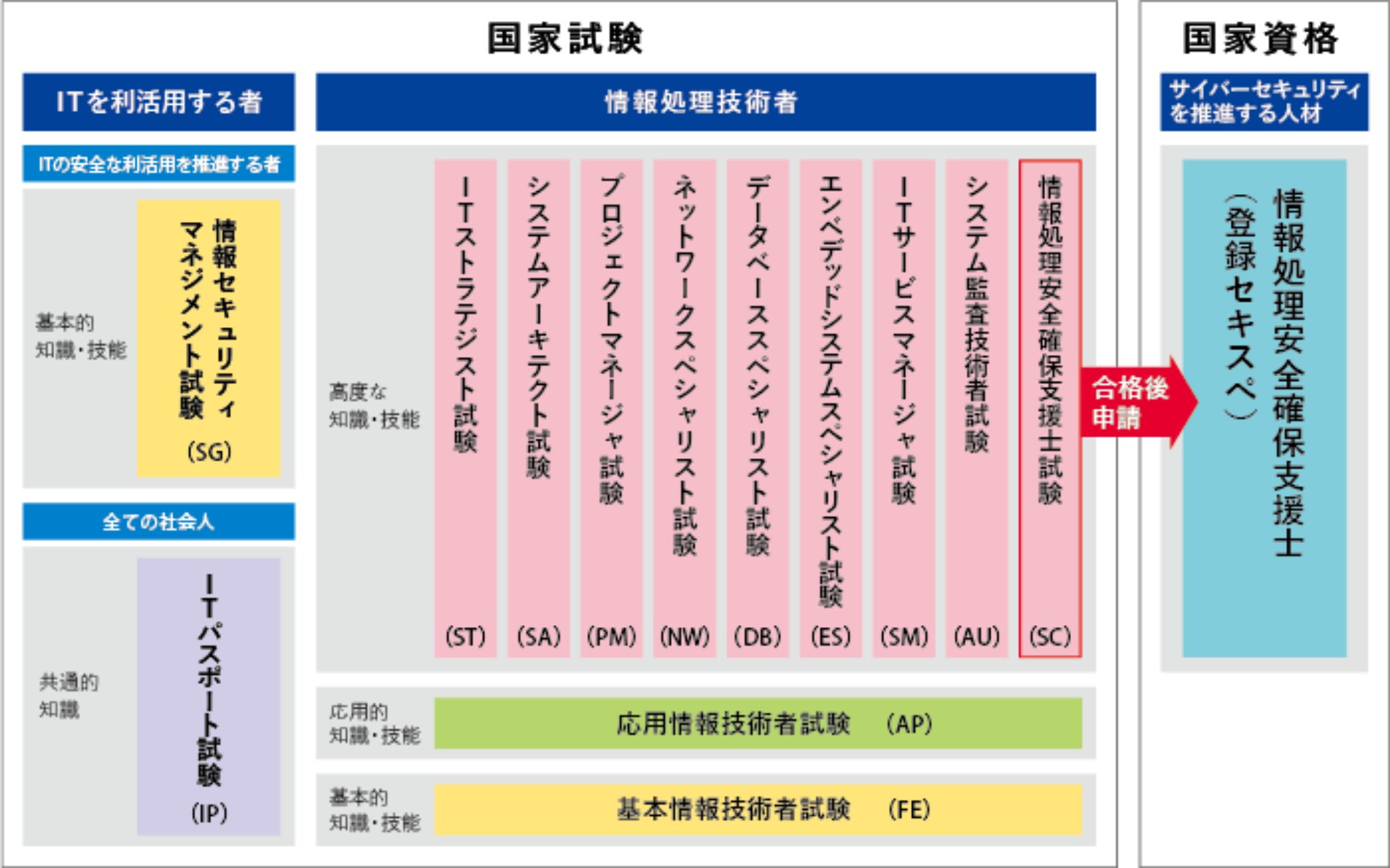

応用情報技術者試験は、国家試験の「情報処理技術者試験」の全12種類の区分の中の1つに当たる試験です。

情報処理技術者試験は、経済産業省が「情報処理の促進に関する法律」を法的な根拠として実施し、経済産業省の管轄に属している独立行政法人「情報処理推進機構」(Information-technology Promotion Agency, 略称IPA)が主催しています。

画像引用:https://www.ipa.go.jp/shiken/kubun/list.html

応用情報技術者試験を含む情報処理技術者試験は国家試験ですが、情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の国家資格を得られる情報処理安全確保支援士試験を例外として、どの試験を合格しても国家資格は得られません。しかし、合格することでIT人材としての実力を証明する、といった形で活用することは可能です。

応用情報技術者試験は受験者がIT人材として高度な応用的知識・技能を有しているかどうかを問うもので、情報処理技術者試験においては情報処理についての基本的知識・技能を問う「基本情報技術者試験」の上位にある試験です。

歴史的には、昭和44年から平成12年まで存在した第一種情報処理技術者試験や、その後平成13年から平成20年まで存在したソフトウェア開発技術者試験の後続にあたる試験が応用情報技術者試験です。

しかし試験の内容には変化があり、ソフトウェア開発技術者試験の出題範囲はソフトウェア開発を中心とするものでしたが、応用情報技術者試験は5種類にわたる人材を念頭に置き、従来出題していたテクノロジ系の他にマネジメント系やストラテジ系の領域も出題範囲に含めています。

情報処理技術者試験の試験区分にはそれぞれ略称がついていて、試験の英語名の頭文字からなるアルファベット2文字を組み合わせて呼びます。

応用情報技術者試験はAP(Applied Information Technology Engineer Examination)、基本情報技術者試験はFE(Fundamental Information Technology Engineer Examination)です。

応用情報技術者試験の内容

応用情報技術者試験は受験資格や年齢制限を設けていないため、年齢・学歴・実務経験に関係なく誰でも受けられます。これは情報処理技術者試験の全ての試験区分にも共通しています。

試験は年間2回実施しています。通常は4月の第3日曜日に春期試験が、10月の第2日曜日に秋期試験がそれぞれあり、申込は実施日の3ヶ月前から一月前あたりまで可能です。

実施日程

| 春期試験 | 4月の第3日曜日 |

| 秋期試験 | 10月の第2日曜日 |

応用情報技術者試験は午前試験と午後試験の二部に分かれて実施します。試験時間は各150分間あり、合計で300分つまり5時間にわたる試験時間を要します。

午前試験は四肢択一式の問題が計80問あり、1問につき解答を1つ行う小問という出題形式を取ります。

午後試験は記述式の問題が11問あり、その中から5問を選択して回答します。各問題は長文の問題文に対して複数の設問を設ける大問という出題形式を取ります。

出題範囲は以下に示す通りです。

| 午前試験 |

|

| 午後試験 |

|

配点は午前試験・午後試験共にそれぞれ100点満点で、午前試験は1問1.25点、午後試験は一問(大問)20点、です。

合格するには午前試験・午後試験でそれぞれ60点以上得点しなければなりません。

午前試験の出題範囲はさらに細かく分かれます。

| テクノロジ系 |

|

| マネジメント系 |

|

| ストラテジ系 |

|

応用情報技術者試験の難易度はどのぐらいのレベルなのか?

最近3回の応用情報技術者試験のデータによると、令和6年春期試験は受験者数36,730人に対して合格者数8677人(合格率23.6%)、同年秋期試験は受験者数44,342人に対して合格者数12,613人(合格率28.5%)、受験者数38,663人に対して合格者数8,527人(合格率22.1%)、となっています。

受験者の中の20%台の人々しか合格できず、国家試験としての難易度は高いと言えます。

応用情報技術者試験の難易度が高いのは、基本情報技術者試験と比べて問題そのものが高度なこと、出題範囲がかなり広いこと、午後試験の記述式という問題形式、といった要素があるからです。

応用情報技術者試験の難しさ

- 試験問題のレベルの高さ

- 幅広い出題範囲

- 午後試験の記述式問題

前述の通り、午後試験では記述式の形で解答する必要があります。これは選択した問題の出題範囲を理解していることを前提として、さらにその内容を自力で文章の形に落とし込まなければならないことを意味します。

応用情報技術者試験の出題範囲は広く、テクノロジ系に該当する基礎理論・アルゴリズム・ソフトウェア・ハードウェアなどの情報処理関係の領域に加えて、ストラテジ系に該当する知的財産権・セキュリティ関連法規・労働関連/取引法規などの情報関連法規、そしてマネジメント系に該当するコストマネジメントなどの会計関連分野といったものも含みます。

例として、令和7年度春期午前試験の過去問題をいくつか取り上げます。

問16 表は, OSSのライセンスごとに, そのライセンスのOSSを利用したプログラムを配布するとき, ソースコードを公開しなければならないかどうかを示す。 a~dに入れるライセンスの適切な組合せはどれか。 ここで, 表中の “O” は公開しなければならないことを表し, “x” は公開しなくてもよいことを表す。

解説

OSS(オープンソースソフトウェア、Open Source Software)

ユーザーに対してソースコードを無料で公開しているため、万人が利用・改変・再配布することのできるソフトウェアを指します。

GPLに関しては、GPLライセンスの及ぶプログラム全体にソースコードを公開する義務が発生します。

問題文に挙がる項目は全て該当します。

LGPLに関しては、GPLをやや緩和したライセンスで、OSSのソースコードを修正した場合や静的リンクを行った場合は公開義務が発生し、動的リンクを行った場合公開義務はありません。

問題文に挙がっている項目は二つが該当します。

MPLに関しては、ファイル単位でソースコードの公開義務が発生するかどうかが決まります。OSSのソースコードを修正した場合は修正を行ったファイルのみ公開義務が発生し、静的リンクもしくは動的リンクを行った場合はMPLのコードを含まないファイルを公開する義務はありません。

問題文に挙がっている項目は最初の一つが該当します。

BSDに関しては、著作権の表示やライセンス条文の記載などの義務は発生しますがソースコードの公開義務はありません。

問題文に挙がっている項目はどれも該当しません。

出題範囲としてはテクノロジ系ソフトウェアに該当する問題で、主要なOSSライセンスの特性を把握しているかを問うています。

問19 産業機器の制御装置として使われるPLCの説明として, 適切なものはどれか。

ア 自動制御であり, 偏差の比例, 積分及び微分の3要素で制御する。

イ 主としてラダー図を用いたシーケンスプログラムによって制御する。

ウ 電圧及び電流のアナログ信号をデジタル信号に変換する。

エ リレーシーケンス回路のハードウェアによって制御する。

解説

PLCは主として産業機器や生産ラインの制御装置に用いる制御装置で、基本的にシーケンス制御(決まった手順や条件の下動作を進める制御のやり方)の制御方式を取ります。

制御の内容は、多くの場合ラダー図を使って示します。

従来はハードウェアで実行していた機能をソフトウェアで置き換えて実行しています。

選択肢の中ではイが正答となります。

アはフィードバック制御の中のPID制御に当てはまります。主にシーケンス制御を実行するPLCの記述としては不適切です。

ウはA/D変換器に当てはまります。PLCにはアナログ入力モジュールがありますが、あくまで機能の一部に過ぎず記述としては不適切です。

エはハードウェアを用いた制御に当てはまります。これはPLCより古い制御方式で、ハードウェアで実行する制御をソフトウェアに置き換えたPLCとは異質なものです。

出題範囲としてはテクノロジ系ハードウェアに該当する問題で、PLCの基本的な知識を問うています。

問48 XP(Extreme Programming)のプラクティスの一つであるものはどれか。

ア 構造化プログラミング

イ コンポーネント指向プログラミング

ウ ビジュアルプログラミング

エ ペアプログラミング

解説

エクストリームプログラミングは、アジャイルソフトウェア開発(ソフトウェア開発において迅速性や柔軟性を重視した手法)の一種で、独自の基準に基づき19のプラクティスを定めています。

選択肢エのペアプログラミングはその一例です。

アの構造プログラミングは、順次・反復・選択という制御構造でプログラムを記述し、可読性や保守性を向上させる手法です。

イのコンポーネント指向プログラミングは、ソフトウェアを独立していてなおかつ再利用可能なコンポーネント(部品)の集合として構築する手法です。

ウのビジュアルプログラミングは、テキストに代えてアイコンなどの視覚に訴える要素を扱うことでプログラムを作成する手法です。

出題範囲としてはテクノロジ系ソフトウェア開発管理技術に該当する問題で、ソフトウェア開発手法の一つであるエクストリームプログラミングへの理解を問うています。

問52 EVMを使用してマネジメントをしているプロジェクトで, 進捗に関する指標値は次のとおりであった。 このプロジェクトに対する適切な評価と対策はどれか。

[進捗に関する指標値]

CPI (コスト効率指数): 0.9

SPI (スケジュール効率指数): 1.1

BAC (完成時総予算) に基づく TCPI (残作業効率指数): 1.2

ア コストが予算を超えているが, スケジュールには余裕があり, 残作業のコスト効率を計画よりも上げる必要はないので, CPIに基づいて完成までに必要なコストを予測する。

イ コストが予算を超えているので, 完成時総予算を超過するおそれがあるが, スケジュールには余裕があるので, 残作業のコスト効率を上げる対策を検討するか, コンティンジェンシー予備費の使用を検討する。

ウ コストには余裕があるが, スケジュールが予定より遅れており, 残作業のコスト 効率を計画よりも上げる必要があるので, ファストトラッキングなどを用いたスケジュール短縮を検討するとともに, コンティンジェンシー予備費の使用を検討する。

エ コストには余裕があるので, 残作業のコスト効率を計画よりも上げる必要はないが, スケジュールが予定より遅れているので, クラッシングなどを用いたスケジュール短縮を検討する。

解説

EVMは金銭価値を用いてプロジェクトの進捗を定量的に管理・分析する手法です。

CPIは、予算で見積もったコスト÷実際に発生したコストという計算で求められ、1.0を下回る場合はコスト超過を意味します。

SPIは、計画で定めたスケジュール÷実際にかかったスケジュールという計算で求められ、1.0を下回る場合はスケジュール効率が良くないことを示します。

BACはプロジェクトを完成させた時点での総予算を計画時に設定したものです。

TCPIは、プロジェクト全体を計画の段階で設定した予算に収めるために、どの程度のコスト効率が残りの作業に必要なのかを示します。

選択肢の中では、CPIの示すコスト超過、SPIの示す良好なスケジュール効率、TCPIの示すコスト効率向上の必要性、を反映しているイが正答となります。

出題範囲としてはマネジメント系プロジェクトマネジメントに該当する問題で、EVMにおいて用いるそれぞれの指標の意味を理解しているかを問うています。

問57 サービスの継続的改善で, 改善の達成目標を設定して活動するとき, “サービスの

提供やマネジメントの成功に重要な要因” を特定したものを何というか。

ア CSF

イ KGI

ウ KPI

エ OKR

解説

CSFは事業目標や経営目標を達成するにあたって必ず達成しなければならない要素を意味します。

KGIは企業や事業などの最終目標を定量的に測る指標です。

KPIはKGI達成に向けた中間的プロセスを定量的に評価する指標です。

OKRは目標を設定・管理するためのフレームワークを意味します。

成功にあたって重要となる要因を特定したものという問題文の記述は、アのCSFに合致します。

出題範囲としてはマネジメント系サービスマネジメントに該当する問題で、サービスマネジメントにおける重要な概念に対する理解を問うています。

問76 表から, 卸売業A社と小売業B社の財務指標を比較したとき, 卸売業A社について適切な記述はどれか。

单位 百万円

| 卸売業 A社 | 小売業 B社 | |

| 売上高 | 800 | 1,000 |

| 営業利益 | 20 | 90 |

| 総資產 | 100 | 900 |

ア 売上高, 総資産の額がともに低く, 総資産回転率も低い。

イ 売上高営業利益率が高く, 総資産営業利益率も高い。

ウ 営業利益, 総資産の額がともに低く, 総資産営業利益率も低い。

エ 総資産回転率が高く, 総資産営業利益率も高い。

解説

総資産回転率は、総資産÷売上高という計算で求められ、総資産を活用して売上高を上げられた程度がどのくらいかを示す指標です。

総資産営業利益率は、営業利益÷総資産×100という計算で求められ、総資産の活用がどれほど収益に繋がっているかを示す指標です。

売上高営業利益率は、営業利益÷売上高×100という計算で求められ、売上高における営業利益の程度を示すことで企業の収益性を表します。

A社は総資産回転率8.0回・総資産営業利益率20.0%・売上高営業利益率2.5%、B社は総資産回転率1.11回・総資産営業利益率10.0%・売上高営業利益率9.0%、です。

A社に当てはまる選択肢はエです。

出題範囲としてはストラテジ系企業活動に該当する問題で、総資産回転率など各種の財務指標を正しく導き出せるかを問うています。

問78 著作権法及び関連法令によれば, 生成AIを利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して, 適切な記述はどれか。

ア AIが既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は, そのAIを利用して画像を生成すると, いかなる場合も著作権侵害になる。

イ AIを利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており, それを公開した場合, 著作権侵害となる可能性がある。

ウ AIを利用して生成した画像は, AIが自動的に創作したものであるため, いかなる状況でも著作権の対象外となり, 著作権侵害の懸念は生じない。

エ AIを利用して生成した画像は, 生成した本人の私的使用に限って利用が認められており, 商業利用を行った場合は, いかなる場合も著作権侵害となる。

解説

著作権侵害を判定する際に基本となる基準は類似性と依拠性の有無であり、これは人間の手による創作物と生成AIによる創作物の両方に共通します。

著作権の発生する要件は人の創作の有無です。

AIが自律的に生成した創作物には著作権はありませんが、プロンプトの工夫など人の創作意図や創作的寄与の見える創作物には著作権が成立します。

ア・バツ・情報解析を目的とした複製のような学習行為は原則として著作権者の許諾を得ずに行っても問題ありません。

イ・マル・既存の著作物に対する類似性と依拠性を認められる場合は著作権侵害に該当する可能性があります。

ウ・バツ・創作物に人間の創作した要素を認められる場合は著作権が発生します。

エ・バツ・著作権に関する法的な規定を守れば、商用利用のように私的使用ではない形の利用でも著作権侵害にはなりません。

出題範囲としてはストラテジ系法務に該当する問題で、正答するには著作権法がAIの関係する事柄について著作権をどの程度認めているかを把握している必要があります。

午後試験 問1

サイバー攻撃への対策

C社は首都圏に複数の販売店をもつ、中堅の中古車販売会社である。

C社はS県に複数の中古車販売店舗を展開するP社と業務提携しており、P社の中古車情報もC社の販売管理システムに登録した上で販売を行っている。

C社販売管理システムの概要

販売管理システムは、WebサーバとAPサーバ(以下、APという)、DBサーバからなり、C社及びP社の販売店は、Webサーバを経由して中古車情報や販売実績の登録を行う。C社の販売店の情報は、C社内のPC(以下、PC-Cという)から、APサーバの販売店情報登録ツール(以下、販売店ツールという)を利用して登録を行う。また、販売管理システムのWebサーバ、APサーバ及びDBサーバ(以下、C社各サーバという)のメンテナンスは、C社の社内システム担当が、社内システム用のPC(以下、PC-Sという)から管理者権限のあるID(以下、特権IDという)でC社各サーバにログインして実施している。

P社の販売店の情報は、P社従業員が、社内に設置したP社販売店情報登録用のPC(以下、PC-Pという)から、C社内に設置したP社販売店情報登録用のPC(以下、PC-Rという)にリモートデスクトップでログインし、販売店ツールを利用して登録を行う。P社は、P社従業員の自宅PC(以下、自宅PCという)からSSL-VPNを利用して、PC-Pにリモートデスクトップでログインできる環境を構築している。

C社及びP社のネットワーク構成を図1に示す。

図1 C社及びP社のネットワーク構成図

ファイアウォール許可ルール

C社FW1、FW2及びP社FW3の許可ルールを表1に示す。

表1 C社FW1、FW2及びP社FW3の許可ルール

| 機器 | 送信元 | 送信先 | プロトコル/ポート番号 |

| FW1 | インターネット | DMZセグメント | TCP/443 (HTTPS) |

| FW1 | Webサーバ | APサーバ | TCP/80 (HTTP) |

| FW1 | Webサーバ | バックアップセグメント | TCP/22 (SSH) |

| FW1 | APサーバ、DBサーバ | バックアップセグメント | TCP/22 (SSH) |

| FW2 | P社の業務セグメント | C社の業務セグメント | TCP/3389 (RDP) |

| FW3 | P社の業務セグメント | C社の業務セグメント | TCP/3389 (RDP) |

注記:FW1、FW2及びFW3は、応答パケットを自動的に通過させる、ステートフルパケットインスペクション機能をもつ。

バックアップシステム

C社各サーバにはマルウェア対策ソフトウェアがインストールされている。C社各サーバのデータは、毎日午前0時30分~午前1時30分の間にバックアップを行う。

月曜日にデータのフルバックアップを行い、火曜日から日曜日まではデータの差分バックアップを行っている。NASには月曜日を起点として最大7日分のバックアップを1世代分保存しており、次の世代のデータは前の世代のデータに上書き保存される。

また、C社各サーバのシステムバックアップもNASに保存している。

C社及びP社の各PC、各サーバ及びネットワーク機器のログは各機器内部に保存しており、ログのサイズが最大値に達した場合は、最も古い記録から上書きする設定になっている。

C社の各PC及び各サーバはログインのロックアウトのしきい値を5回に設定している。

セキュリティインシデントの発生

ある月曜日の午前9時頃、C社のシステム部門に、C社販売店から販売管理システムが利用できないとの報告があった。システム部門のR主任が販売管理システムを調査したところ、C社各サーバのデータが暗号化されていることが判明した。

R主任は外部のセキュリティ会社であるU社に連絡してインシデントの調査を依頼した。U社のX氏から「*①電磁的記録の証拠保全、調査及び分析*を行うので、C社内のインターネットと広域イーサネットに接続しているネットワークを遮断した後、全てのPCの使用を停止してください」との要請があり、R主任は要請に従った。

セキュリティインシデントの調査

X氏から「PC、サーバ及びネットワーク機器のログを分析した結果、侵入者は次の

(1)~(4)

の順序で攻撃したことが判明した」と報告があった。

インシデントの報告日の午前3時15分に、PC-PからPC-Rにログインした。

PC-Rと同じパスワードのログインIDがPC-Sに存在していた。PC-Rのログインに利用したパスワードで、PC-Sにリバースブルートフォース攻撃を行い、PC-Sにログインした。

「社内システム担当がサーバにログインする際に利用したIDとパスワードを、PC-Sのメモリ上に保存してしまう」というPC-SのAPソフトウェアの脆弱性を利用して、C社各サーバにログインした。

C社各サーバのマルウェア対策ソフトウェアのプロセスを強制終了して、ランサムウェアを実行した。

X氏は「侵入経路であるP社の機器もC社と同様に電磁的記録の証拠保全、調査及び分析を行う必要があるので、P社へ連絡するように」とR主任に要請した。

X氏がPC-P及びP社のネットワーク機器を調査したところ、次の状況が判明した。

・VPNルータには認証に関する脆弱性があった。

・攻撃に利用されたPC-PのIDとパスワードはPC-Rと同一であった。

・PC-PのIDは「admin」、パスワードは「password123456」であった。

・PC-Pへは「administrator」のIDに対して異なるパスワードで約17回ログインに失敗した後、「admin」のIDに対して異なるパスワードで150回ログインに失敗し、151回目でログインに成功していた。

X氏は「侵入者はVPNルータの脆弱性を利用して、認証情報を取得した上でVPN接続を行い、PC-Pへ[a]攻撃を行い侵入した後、[b]でPC-Rへログインした可能性が高い。PC-Pのログインに関する設定がPC-Rと異なっていたので、[a]攻撃を防げずに侵入されたと推測される。」とR主任へ報告した。

暫定対応及びシステムの復旧

侵入経路と原因が判明したので、R主任及びP社は次の暫定対応を実施し、C社各サーバのシステム及びデータをバックアップデータから復旧の上、販売管理システムの利用を再開した。

VPNルータとPC-SのAPソフトウェアに、脆弱性に対応した修正プログラムを適用した。

PC及びサーバのIDとパスワードを推測が困難で複雑なものへ変更した。

*②今回と同様の攻撃を防御するために、PC-Pの設定を変更した。ただし、パスワードが漏えいし、リバースブルートフォース攻撃を受けた場合は、このPC-Pの設定変更では防御できないおそれがある*ので、PC-Rへのリモートデスクトップでのログインは、P社からの利用申請を受けてC社が許可したときだけ可能とするルールを設けることにした。

U社からC社への報告

U社はC社へ、C社の課題をまとめて報告した。C社の課題を表2に示す。

表2 C社の課題

項番 課題

1 C社に接続するP社のPC及びネットワーク機器について、機器管理や脆弱性管理ができていない。

2 侵入者が特権IDでログインし、今回のようにC社各サーバで操作を行った場合、マルウェアの検知ができなくなる。

3 インシデントの報告日の前日にランサムウェアに感染して暗号化されていた場合、*③バックアップデータからの復旧に問題が生じたおそれがある*。また、NASに侵入されてバックアップデータが暗号化されるリスクもある。

4 一定期間に大量の攻撃を受けた場合、*④過去に発生した事象が調査できなくなるおそれがある*。

課題に対する対策

R主任は、課題に対して次の対策案を検討した。

項番1の対策として、C社に接続するP社のPC及びネットワーク機器の情報をP社から提供してもらい、機器の一覧を作成する。また、P社に運用ルールの作成を依頼し、作成してもらった運用ルールが適切であることを確認する。

項番2の対策として、R主任を特権ID管理者とし、R主任が許可した場合だけ、特権IDを利用可能にする運用ルールを作成する。また、R主任が許可した場合には、特権IDにワンタイムパスワードを設定し、利用者に払い出す仕組みを導入する。

項番3の対策として、バックアップデータが暗号化されないように、NASに加えて、[c]バックアップに対応したストレージにバックアップデータを保存する。また、バックアップデータは3世代分保存する。

項番4の対策として、ログサーバを設置し、PC、サーバ及びネットワーク機器のログを保存する。

R主任は、C社内の再発防止会議で対策案の報告を行い、対策案は承認された。

設問1

本文中の下線①の調査方法の名称を、片仮名12字以内で答えよ。

設問2

本文中の[a]に入れる適切な字句、本文中の[b]に入れる適切なプロトコル名をそれぞれ解答群の中から選び、記号で答えよ。

a,bに関する解答群

ア HTTP

イ HTTPS

ウ RDP

エ SSH

オ 辞書

カ 中間者

キ パスワードスプレー

ク リプレイ

設問3

本文中の下線②について、変更した設定項目を、本文中の字句を用いて15字以内で答えよ。また、防御できないおそれがある理由を、「同一」という字句を用いて25字以内で答えよ。

設問4

「U社からC社への報告」について答えよ。

(1) 表2中の下線③について、バックアップデータに発生していたおそれがある事象を30字以内で答えよ。

(2) 表2中の下線④について、調査ができなくなる理由を20字以内で答えよ。

設問5

本文中の[c]に入れる適切な字句を解答群の中から選び、記号で答えよ。

ア イミュータブル

イ インクリメンタル

ウ ディファレンシャル

エ マルチプル

解説

設問1

問題文にあるような電磁的記録に関する証拠保全・調査・分析といった調査手法のことをデジタルフォレンジックスと呼びます。

デジタルフォレンジックスはインシデントの発生した際の状態を保存し、科学的な調査を詳細に行い、調査結果を裁判のための証拠として活用することを目的としています。

設問2

PC-Pは単純なIDとパスワードが設定してあり、一万回ログインに失敗してからIDを変えて151回目にログインした痕跡が見つかっています。

ログインを何回も試みたこととIDやパスワードが単純であることから、パスワードとして使用頻度の高い単語を手当たり次第に試していく辞書攻撃がaの正答となります。

P社とC社の通信を繋ぐFW3・FW2にはTCP/3389(RDP)のプロトコルだけを許可する設定があったため、侵入者はRDPを使用したことが特定できます。bの正答はRDPとなります。

設問3

IDとパスワードは下線部より前に変更しているため、これらの変更は正答にはなりません。

ログインのロックアウトのしきい値を設定しているC社と違い、P社は多数のログイン試行を受けています。

そのため、P社はロックアウトの設定を行ったと考えられ、変更した設定項目はロックアウトのしきい値となります。

ロックアウトの設定は、同一IDに対して多数のパスワードを試す手口(ブルートフォース)には有効ですが、多数のIDに対して同一のパスワードを試す手口(リバースブルートフォース)には機能しない可能性があります。

同一のIDで二回以上ログインしないこと、同一のパスワードで異なるIDにログイン試行すること、が防御できないおそれとなります。

設問4

毎日午前0時30分から午前1時30分までデータのバックアップを行うC社は月曜日にフルバックアップを行うため、月曜日午前3時15分に被害を起こしたランサムウェアに前日感染していた場合、暗号化したデータでバックアップを上書きしている可能性がありました。

C社のログは各機器の中にしか保存していないことと、ログのサイズが最大値を迎えた際には古い記録から上書きする設定があることから、被害発生時の状況を保存できないまま古いログを上書きしてしまうおそれがあります。

設問5

ランサムウェア攻撃への対策としてバックアップデータを暗号化しないことが必要となるため、作成したデータの変更や削除ができないイミュータブルバックアップが正答となります。

インクリメンタルバックアップは前回のバックアップ以降の変更や新規作成のみを保存する方式です。

ディファレンシャルバックアップは差分バックアップとも呼び、前回のフルバックアップ以降の変更や新規作成を保存する方式です。

マルチプルバックアップは複数のバックアップコピーや複数のバックアップ方式の組み合わせを指します。

出題範囲としては午後試験で解答必須となっている情報セキュリティに該当し、セキュリティインシデントに対する適切な分析や対策を行うための知識を問うています。

午後試験 問2

企業の成長戦略

D社は大手の化学品製造・販売会社である。創業初期はフィルムカメラで使用する映像フィルムや医療診断で使用するX線フィルムなどのフィルム事業を展開していた。

20数年前に情報記録方式がアナログからデジタルに変わるという事業環境の変化によってフィルム事業の売上高が激減した。事業の危機に直面したD社は,保有技術を軸にして製品・サービス及び市場を抜本的に見直すことによって事業を拡張してきた。

現在は,素材関連,映像関連及び医療関連の3事業分野の市場で様々な製品・サービスを展開している。しかし,D社の経営層は,今後の事業環境の変化に対応できるかどうかを懸念していた。そこで,事業環境の変化によって生じる全社の事業リスクに対応するために,更なる安定成長を目標とする中期事業計画を立案するよう経営企画部のB課長に指示した。

〔D社の成長戦略の振り返り〕

B課長をリーダーとするチーム(以下,戦略策定チームという)は,まず過去20数年間のD社の成長戦略とその結果を振り返ることにした。D社では成長戦略を立案する際に,フレームワークとして図1に示す成長マトリクスを用いてきた。このマトリクスは,市場を縦軸に,製品・サービスを横軸にしてそれぞれの軸を既存と新規の領域に分けた四つの象限の戦略から成る。図1において,振り返りの開始時点における既存市場をフィルムカメラ関連市場及び医療診断市場とし,既存製品・サービスを映像フィルム及びX線フィルムとした。

成長マトリクス

図1 成長マトリクス

戦略策定チームは,D社が第1象限の戦略に取り組みながら,次のとおり,*①第2象限及び第3象限の戦略を用いて事業を拡張*してきたことを再認識した。

第2象限では,医療診断市場において,X線フィルムとデジタル画像処理の技術を応用し,新たに医療用画像診断ネットワークサービスを立ち上げた。

第3象限では,新たな素材関連市場において,映像フィルムの製造で培った技術を応用し,フィルム,シート,膜の形状をした産業用液晶フィルムなどの素材を製造して他メーカーに供給する事業を展開した。

これらの成功事例では,D社内の事業間で生産設備や技術を共用することによって,[a]効果が生まれていた。

〔成長戦略策定のための環境分析とクロスSWOT分析〕

過去の成長戦略を把握した戦略策定チームは,次に現在のD社に関する外部環境及び内部環境を整理して分析した。

外部環境

素材関連市場では,日本は高い技術力によって個々の市場規模は小さいが海外市場でも高いシェアを占めている。しかし,国際的な競争激化や顧客ニーズの多様化といった事業環境の変化によって,日本の優位性が脅かされつつある。

映像関連市場では,情報記録方式がアナログからデジタルに変わって様々な映像媒体が出てきているが,技術開発の中心は媒体関連からストリーミングやXR(クロスリアリティ)などのコンテンツ作成・活用関連に移行している。

医療関連市場では,新しい医療手法が注目され,中でも再生医療市場の拡大が見込まれる。国の主導で再生医療の研究開発と普及促進が行われている。

世界有数の長寿国になった日本で安心して豊かに暮らすために,健康意識やエイジングケア意識が更に高まっていくと予想される。アクティブシニア層の増加や,中年齢層及び女性層の需要拡大によって,発毛剤などの機能的なヘアケア市場は大きな成長が期待できる。

内部環境

前年度のD社全体の売上高に占める事業分野別の売上高の割合は,素材関連事業が5割,映像関連事業が2割,医療関連事業が3割であった。

素材関連事業の売上高は,従来では量産が困難であった特性や機能を備えた特殊な素材(以下,機能性素材という)の海外市場を含めた取扱高の増大が寄与し,堅調に拡大している。また,自社の最適化された生産プロセスを活用することによって,最先端製品に欠かせない機能性素材を短期間で開発・製造し,顧客ニーズの多様化に対応できている。

映像関連事業の売上高は,ここ数年間は横ばいで,他の事業分野の成長によってD社全体の売上高に占める割合は減少している。有望なコンテンツ作成・活用関連事業は行っていないので,現時点ではこれ以上の事業拡張は見込めない。

医療関連事業の売上高は,医療用画像診断ネットワークサービスなどの診断型の事業が大半を占め,ここ数年の伸びは鈍化傾向にあるものの,今後も市場は拡大すると見られ,D社の市場シェアから見ると成長の余地がある。

D社は現在に至るまで長年にわたって,競合他社と差別化できて事業を進める上で強みになり得るコア技術を維持してきた。現在のコア技術を応用した将来有望な新製品として,フィルムの劣化を防ぐ抗酸化技術を応用した再生医療向け製品,ナノテクノロジーを応用した高機能な発毛剤が挙げられている。

D社は映像関連事業での実績から全国的に企業知名度が高い。

戦略策定チームは,これらを基にSWOT分析及びクロスSWOT分析を行った。クロスSWOT分析では,SWOT分析で抽出した外部環境及び内部環境におけるプラス要因及びマイナス要因の組合せをマトリクスで表し,複合的な視点で戦略を立てた。今回の環境分析の結果から一例を挙げると,素材関連市場で日本の優位性が脅かされつつあるとき,[b]と[c]との組合せによる戦略を用いることによって,他社と差別化できる最先端の機能性素材を短期間で開発・製造する施策につながる。

戦略策定チームは,D社が今後も安定成長を続けるために,事業環境の変化による事業リスクを分散・軽減する戦略について図1の第4象限に踏み込んで検討した。その結果,*②クロスSWOT分析における機会と強みとの組合せによって生まれる戦略から導かれる再生医療事業*は,従来の診断型の事業とは一線を画す治療型の新たな事業として位置づけられ,将来有望視できると考えた。事業化への大きな課題として,投資資金の確保,及び本格的な事業化までの期間の短縮を挙げた。B課長は,この検討結果を経営層に報告したところ,新たな事業化については多角化戦略を用いて検

〔多角化戦略の検討〕

その後の検討を経て,戦略策定チームは,再生医療事業と比較すると事業化までに要する期間が短いと予想される*③新たなヘアケア市場への事業参入を多角化戦略の最初のターゲットに設定した*。B課長は,D社が発毛剤を主力製品とするヘアケア事業を立ち上げ,ここから多角化戦略を推し進めることによって,事業拡張が見込めるだけでなく,経営層が望んでいる*④安定成長の実現に寄与できると考えた*。

戦略策定チームは,ヘアケア事業の実現に関する分析を次のように整理した。

クロスSWOT分析から導き出される,機会と強みとの組合せによる戦略と合致する。

ヘアケア市場は成熟している。しかし,D社が得意とする機能性に特長をもつ発毛剤などの製品を備える強力な競合他社は少ない。D社の高い企業知名度を生かせるので,市場参入の可能性はある。

発毛剤は医薬品の分類に属しており,今後の治療型の医療事業との[a]効果が期待できる。

新規事業の実現には新製品の開発推進,製造プロセスの整備,関連する事業ノウハウの習得,及び経営資源の獲得に要する多額の投資資金と長期の時間が必要である。一方で,事業環境の変化は急速で対応スピードを最も重視する必要がある。

新規事業が十分に成長するまでには期間を要するので,その間は既存事業も一定の成長を維持する必要がある。

また,戦略策定チームは,有限であるD社の経営資源の活用に関して次のとおり考えた。

将来需要減退が進行する既存事業は選択と集中による事業再編を進め,将来性のある新規事業に資金をはじめとする経営資源を再配分する。

既存事業では,成長が見込めてD社の優位性が維持できる素材関連事業と医療関連事業に経営資源を集中する。製品開発,M&Aなどの新規事業立上げの投資資金を確保するために,既存事業の再編の施策として[d]することを検討する。

D社がもっていない技術や事業ノウハウ,設備・人・組織などの経営資源は,事業特性や将来性を見極めながら,*⑤M&Aなどを通じて外部から獲得することで補う*。

B課長は,ヘアケア事業の立上げの提案を盛り込んだ中期事業計画を経営層に報告したところ,具体的な検討を更に進めるよう指示を受けた。

設問1

「D社の成長戦略の振り返り」について答えよ。

(1)本文中の下線①について、D社が過去にこれらの戦略を用いて事業を拡張させてきた内部環境上の最も重要な成功要因は何か。本文中の字句を用いて15字以内で答えよ。

(2)本文中の[a]に入れる適切な字句を5字以内で答えよ。

設問2

「成長戦略策定のための環境分析とクロスSWOT分析」について答えよ。

(1)本文中の[b],[c]に入れる適切な字句を解答群の中から選び、記号で答えよ。

解答群

ア 機会

イ 脅威

ウ 強み

エ 弱み

(2)本文中の下線②について、戦略策定チームが行ったクロスSWOT分析における再生医療事業を導く戦略を、本文中の”外部環境”及び”内部環境”に記載された字句を用いて35字以内で答えよ。

設問3

「多角化戦略の検討」について答えよ。

(1)本文中の下線③について、D社がヘルスケア事業を立ち上げて多角化する戦略はどれか。適切なものを解答群の中から選び、記号で答えよ。

解答群

ア 集成型多角化戦略

イ 集中型多角化戦略

ウ 垂直型多角化戦略

エ 水平型多角化戦略

(2)本文中の下線④について、多角化戦略は、D社の安定成長の実現に対してどのような点で寄与できるか。30字以内で答えよ。

(3)本文中の[d]に入れる既存事業の再編の施策を15字以内で答えよ。

(4)本文中の下線⑤について、戦略策定チームは内部調達ではなく外部から補うことでどのようなメリットを期待したか。本文中の字句を用いて10字以内で答えよ。

解説

設問1

(1)D社は長年蓄積してきたフィルム技術を基に、第2象限にあたる事業や第3象限にあたる事業を展開することに成功しています。

D社はコア技術であるフィルム技術を維持し続けていたことで事業の拡張を達成していたと言えます。

(2)設備や技術の共用を複数事業で行い、コストを低減させたりノウハウの共有が可能になったりする現象をシナジー(効果)と呼びます。

設問2

(1)外部環境には国際競争の激化や顧客ニーズの多様化の影響で日本の優位性が揺らぐという脅威があり、内部環境には生産プロセスの最適化や多様化する顧客ニーズへの対応などの強みがあるため、順不同でイ・ウを選択するのが正答となります。

(2)外部環境で機会となる要素には再生医療市場の拡大が当てはまり、内部環境で強みとなる要素にはフィルム技術の一環である抗酸化技術を基にした再生医療向け製品の開発が当てはまるため、再生医療市場が拡大することを想定して抗酸化技術を活かして製品開発に着手することが有効な戦略となります。

設問3

(1)D社にとってヘアケア市場は参入したことのない新市場であり、ヘアケア市場に投入する発毛剤はコア技術を応用しているため、集中型多角化戦略が正答となります。

(2)D社の経営層は今後事業環境が起こった際に適切な対応策が取れるのかという点について懸念しており、それを受けて戦略策定チームはD社が安定的に成長するため、環境変化による事業リスクの分散・軽減を狙って多角化戦略を検討しています。

戦略策定チームの考えは、事業環境の変化が引き起こす事業リスクを分散・軽減することで、多角化戦略によりD社の安定成長を実現する、というものです。

(3)戦略策定チームは、資源の活用について、選択と集中による事業再編の方向性を打ち出し、既存事業では成長が見込め自社の優位性を維持できるものを続行する、との判断を示しています。

映像関連事業に関しては、有望なコンテンツの作成も活用関連事業も行っていないため、成長の見込みもありません。

新規事業立ち上げのための資金が必要なD社にとって、映像関連事業は売却するのが最も望ましい対応策となります。

(4)D社が新規事業を自力で立ち上げる際の困難の一つに、経営資源を獲得するための多額の投資資金と長期の時間が必要なことが挙がっています。

事業環境の変化が急速に起こることを踏まえると、内製で投資資金を獲得するよりもM&Aで資金を獲得する方が素早く対応できます。

こういった策は対応スピードの迅速性を重視したものと言えます。

出題範囲としては経営戦略に該当する問題で、経営戦略に関する知識や問題文の例示する企業の実情を正しく踏まえられるかを問うています。

午後試験 問11

勤務管理に関連するシステムの監査について

小売業を営むW社では、本社及び支社の部署、店舗など(以下、部店という)で、合計約3,000人の従業員が勤務している。従業員の勤務日、勤務時間帯などは、所属する部店、職種などによって異なっており、勤務管理システムで管理している。勤務管理システムは、人事管理システム、給与計算システムなどと連携しており、勤務形態の多様化、連携するシステムの改変などに伴って、随時保守が必要である。勤務管理に関連するシステムの概念図を図1に示す。

勤務管理に関連するシステムの概念図

図1 勤務管理に関連するシステムの概念図

内部監査部長は、システム監査チームに対して、勤務管理に関連するシステムを監査するよう指示した。システム監査チームは、X年5月に予備調査を行い、次の事項を把握した。

【勤務管理の概要】

(1)人事部は、勤務管理規程に基づき、従業員一人当たりの毎月の標準勤務時間を部店別及び職種別に定め、全社勤務時間管理表に記載している。標準勤務時間は、例えば、営業企画部の企画職では、1月180時間、2月165時間、店舗の販売職では、1月140時間、2月130時間、店舗の事務職では、1月160時間、2月150時間などである。

(2)標準勤務時間を超過した勤務時間(以下、超過勤務時間という)に対しては、給与規程に定めた超過勤務手当が支払われる。

(3)従業員の毎月の勤務日数、勤務時間などの記録(以下、勤務記録という)は、翌月7日を確定日としている。

(4)TRに従業員用ICカードを読み取らせることによって、従業員が部店に入室した時刻(以下、TR開始時刻という)及び部店から退室した時刻(以下、TR終了時刻という)がTR管理システムに登録される。

(5)従業員は、TR開始時刻及びTR終了時刻を参考にして、勤務記録の確定日までに、勤務開始時刻及び勤務終了時刻を勤務管理システムに登録する。

(6)人事部は、一部の従業員について、X年10月からテレワークでの勤務を認める予定である。テレワークでの勤務の場合、従業員は、PCの稼働開始時刻(以下、PC開始時刻という)及び稼働終了時刻(以下、PC終了時刻という)を参考にして、勤務開始時刻及び勤務終了時刻を勤務管理システムに登録する。

(7)X年10月からは、勤務形態について、例えば、次のような一定の組合せが認められる。

①

8時〜12時:部店勤務、13時〜17時:テレワーク

②

9時〜11時:テレワーク、12時〜15時:部店勤務、16時〜18時:テレワーク

【勤務管理に関連するシステムの概要】

(1)人事部は、全社勤務時間管理表に基づき、勤務管理システムに標準勤務時間を手作業で登録する。

(2)勤務管理システムは、TR管理システムからTR開始時刻及びTR終了時刻を日次バッチ処理で取り込み、従業員別の勤務実績画面に表示する。TR開始時刻と勤務開始時刻の差、又はTR終了時刻と勤務終了時刻の差が一定時間以上の場合、勤務実績画面に警告メッセージ(以下、時差確認メッセージという)を表示する。

(3)勤務管理システムのテレワーク対応では、PC管理システムからPC開始時刻及びPC終了時刻を日次バッチ処理で取り込み、勤務実績画面に表示する予定である。また、時差確認メッセージの表示条件は、*①PC開始時刻と勤務開始時刻の差、又はPC終了時刻と勤務終了時刻の差が一定時間以上の場合*などを想定している。

(4)従業員の超過勤務時間は、人事管理システムから月次バッチ処理で連携された従業員の所属部店及び職種、人事部が登録した標準勤務時間に基づき、算出される。

(5)給与計算システムは、勤務記録の確定日の夜間バッチ処理で、勤務記録を勤務管理システムから取り込み、給与支給額を算出する。

【勤務管理に関連するシステム障害】

(1)W社では、発生したシステム障害について、発生日、事象、重要度、直接原因、根本原因、暫定対応、恒久対応などを障害管理データベースに登録し、随時更新している。

(2)障害管理データベースを閲覧した結果、X年1月に、勤務管理に関連するシステム障害が発生していたことが分かった。X年2月末日時点における障害管理データベースの登録内容を表1に示す。

表1 障害管理データベースの登録内容

項目 登録内容

発生日 X年1月25日

事象 給与計算システムで算出した一部の給与支給額が誤っていた。

重要度 高

直接原因 勤務管理システムから給与計算システムに連携された超過勤務時間が誤っていた。

根本原因 人事部が、人事管理システムに一部の従業員の職種を誤登録したことから、超過勤務時間が誤って算出された。

暫定対応 人事部が、従業員の正しい職種に基づき、適正な給与支給額を算出した。

恒久対応 人事管理システムについて、従業員の職種に関する入力コントロールを、X年3月末日までに改修する予定である。

| 項目 | 登録内容 |

| 発生日 | X年1月25日 |

| 事象 | 給与計算システムで算出した一部の給与支給額が誤っていた。 |

| 重要度 | 高 |

| 直接原因 | 勤務管理システムから給与計算システムに連携された超過勤務時間が誤っていた。 |

| 根本原因 | 人事部が、人事管理システムに一部の従業員の職種を誤登録したことから、超過勤務時間が誤って算出された。 |

| 暫定対応 | 人事部が、従業員の正しい職種に基づき、適正な給与支給額を算出した。 |

| 恒久対応 | 人事管理システムについて、従業員の職種に関する入力コントロールを、X年3月末日までに改修する予定である。 |

(3)さらに障害管理データベースを閲覧した結果、表1に示すシステム障害と同様の根本原因であるシステム障害がX年4月に再発していた。

内部監査部長は、システム監査チームから予備調査の結果報告を受けて、X年7月に実施予定の本調査での監査手続について、次のとおり指示した。

【内部監査部長の指示】

(1)勤務管理システムにおいて、標準勤務時間の登録が[a]であることから、ITに係る[b]が適切に組み込まれているか、確認すること。

(2)【勤務管理に関連するシステムの概要】(3)において、時差確認メッセージの表示条件について、下線①のほかに、[c]の[d]を想定しているか、確認すること。

(3)【勤務管理に関連するシステム障害】(3)を考慮したとき、[e]システムが、[f]を防止するために適切な内容で、[g]までに改修されていたか、確認すること。

設問1

【内部監査部長の指示】(1)について答えよ。

(1)本文中の[a]に入れる適切な字句を,5字以内で答えよ。

(2)本文中の[b]に入れる適切な字句を,10字以内で答えよ。

設問2

【内部監査部長の指示】(2)について答えよ。

(1)本文中の[c]に入れる適切な字句を,5字以内で答えよ。

(2)本文中の[d]に入れる適切な字句を,10字以内で答えよ。

設問3

【内部監査部長の指示】(3)について答えよ。

(1)本文中の[e]に入れる適切な字句を,5字以内で答えよ。

(2)本文中の[f]に入れる適切な字句を,15字以内で答えよ。

(3)本文中の[g]に入れる適切な字句を,10字以内で答えよ。

解説

設問1

(1)予備調査では、人事部が標準勤務時間を手作業で入力すること、システム障害の根本原因が人事部の誤入力であったこと、を指摘する記述があるため、aの正答は手作業となります。

(2)予備調査では、システム障害に対する恒久対応として入力コントロールの改修を挙げているため、bの正答は入力コントロールです。

設問2

時差確認メッセージが表れるのは、部店勤務ではTR開始・終了時刻と勤務入力時刻が一定の差になった際で、テレワークではPC開始・終了時刻と勤務入力時刻が一定の差になった際です。

部店・テレワークどちらか一方だけの形で全ての従業員が勤務するならば支障はありません。

しかしX年10月から可能になる①や②のような形の勤務では、異なる勤務形態を合わせているためTR・PCの開始・終了時刻が勤務全体の開始・終了時刻と食い違い、時差確認メッセージを表示せざるを得なくなってしまいます。

時差確認メッセージの表示条件を新しい形の勤務にも対応させるには勤務形態の一定の組み合わせを想定すべきです。そのため、(1)の正答は勤務形態、(2)の正答は一定の組み合わせ、となります。

設問3

システム障害の根本原因は人事部が人事管理システムに一部の従業員の職種を誤った形で登録したことであり、(1)の正答は人事管理、(2)の正答は従業員の職種の誤登録、となります。

障害管理データベースは、X年3月末日まで、と入力コントロールの改修予定を明記していますが、障害管理データベースに載っているものと同様のシステム障害が同年4月にも起こっています。このことから改修は予定通りの形で完了していない可能性があり、(3)の正答はX年3月末日、と導けます。

出題範囲としてはシステム監査に該当する問題で、具体的な例を通して適切なシステム監査を行えるかを問うています。

応用情報技術者試験の勉強はどのぐらいの時間をかけてどう進めれば良いのか?

応用情報技術者試験を受験する人々が全員同じような条件で受験するとは限りません。

前段階となる基本情報技術者試験に合格した人が受験する場合もあれば、情報処理技術者試験自体を受けたことのない人が受験する場合もあります。

応用情報技術者試験の受験者を大別すると、

- 基本情報技術者試験の合格者

- 情報技術者試験未経験者

の二通りの場合が想定できます。

基本情報技術者試験に合格した人はIT全般についての基本的な知識が既に身に付いているのに対して、応用情報技術者試験で情報処理技術者試験に初めて挑戦する人はそういった基礎を押さえるところから始める必要がある、といったところが違います。この違いが勉強時間や勉強方法・対策法の違いにも繋がります。

応用情報技術者試験の合格に必要な勉強時間

応用情報技術者試験は出題範囲が非常に広く内容も高度であるため、前述の二種類の受験パターンのどちらの場合も合計100時間単位の勉強時間を割かなければなりません。ただ、基本的な知識量の違いがありますから両者の具体的な勉強時間は異なります。

基本情報技術者試験を合格した人の場合はおおむね200時間ほどの勉強時間が必要です。

それに対して、応用情報技術者試験で初めて情報処理技術者試験に挑戦する人の場合は500時間ほどの勉強時間が必要です。

毎日2時間の勉強時間を確保した場合、200時間勉強するには3ヶ月以上の期間を、500時間勉強するには8ヶ月以上をそれぞれかけなければなりません。

応用情報技術者試験の勉強方法や対策法

応用情報技術者試験のための勉強方法・対策法も前述の二種類の受験パターンのどちらに当てはまるかで変わります。

- 基本情報技術者試験合格者の場合

- 情報技術者試験未経験者の場合

基本情報技術者試験合格者の勉強方法・対策法

基本情報技術者試験に合格した上で応用情報技術者試験に受験する人は、過去の試験で実際に出た問題、いわゆる過去問題に当たるところから勉強を始めるのが望ましいやり方です。

試験の基礎となるIT関連の基本事項は既に押さえている分、試験範囲の全てを網羅する形で一からテキストを読み込む必要はありません。過去問題に取り組むことで基本の確認をし、自分の知らないテーマの問題に当たったら過去問題で出た範囲でテキスト学習を進めるのが有効です。

応用情報技術者試験は過去問題を出題することが度々あり、全体の4割弱程度の問題が過去10年間で出たことのある問題です。過去問題を出題しない問題ももちろんありますが、試験全体の中で内容的に過去問題と近いものは6割程と半数以上を占めます。

過去問題に当たることが応用情報技術者試験の勉強において大きな効果を発揮するのはこういった事情があるからです。

過去問題に取り組む時は、単に解答を覚えるよりも問題の内容を丸ごと理解してしまうという方法が有効です。

選択肢の中の正答は当然として、誤答になる選択肢に関しても、どういった場合であればその答えが当てはまるのかを理解しておくことは重要です。過去問題は少なくとも5回解いておくことを推奨します。

情報処理技術者試験を受けたことのない人の勉強方法・対策法

応用情報技術者試験で初めて情報処理技術者試験を受験する人は、まず基礎知識を固める意味でテキストを読んで学習を進めるところから始めるのが望ましいやり方です。

テキスト学習の要領としては、まず試験の出題範囲の全体像を捉えることを主眼として、試験内容はどういったものになっているか、どういったテーマが出題範囲に入っているか、といった事柄を大まかに把握することが重要です。1週間程度で一通り見終えてしまうのが望ましいペースです。

一通り見終えた後は、自分の興味関心に従って気になるテーマからテキスト学習を進めるとモチベーションを保ちやすく勉強がはかどります。

用語を記憶することと並行して、用語の使い方や用語の背景事情を理解すると、知識が深まって習得も進みます。

午後試験に向けた取り組み

午後試験の対策

- テーマの選択

- 過去問題を用いた解答練習

- IPAや経産省の作成した関連資料の確認

午後試験では、出題範囲の理解に加えて記述式という出題形式の性質上、自力で正答を書き出す訓練を試験対策として行っておく必要があります。

午後試験は記述式の選択問題という形を取るため、最初に対策するテーマを決めておきます。全11問の中から5問を選んで解答する問題ですから、解答必須の問1・情報セキュリティ問題の他に4問選ぶことになります。さらに、実際の試験本番で選んだ問題が難しく思えてしまう場合を想定して、もう1,2問選択肢を増やして合計5,6問勉強しておくことを推奨します。

テーマが決まったら実際に過去問題に当たって記述解答を作成する練習を重ねます。150分の試験時間を意識して時間内に解答しきれることを目指します。

解答必須の情報セキュリティ分野に関しては、情報処理技術者試験の主催団体であるIPAの公式サイトに載っている「情報セキュリティ十大脅威」という記述から出る問題があります。十大脅威の記述も押さえておく必要があります。

システム監査の問題を解く場合、情報処理技術者試験の実施団体である経済産業省の公表している「システム監査基準」と「システム管理基準」という記述から出る問題があります。この両方の資料を押さえておくことが必須となります。

みんなの意見

コメント